10.20986/revesppod.2025.1739/2025

RINCÓN DEL INVESTIGADOR

El conocimiento científico I: realismo científico vs. metainducción pesimista

Scientific knowledge I: scientific realism vs. pessimistic metainduction

Javier Pascual Huerta1

1Clínica del Pie Elcano. Bilbao, España

Correspondencia

Javier Pascual Huerta

javier.pascual@hotmail.com

Lo que ha distinguido el conocimiento científico de otras formas de conocimiento en el mundo (creadas por la religión o por la cultura) es la creencia de que los métodos científicos ofrecen una visión irrefutable de cómo es realmente el mundo en vez de una interpretación subjetiva o sesgada del mismo. Los investigadores “descubren” la realidad del mundo a través de un proceso metódico e imparcial basado en la observación objetiva de sucesos. Podemos decir que la ciencia nos ofrece un conocimiento que es universalmente cierto y aplicable al universo. Descrito así parece simple y fácil de entender. Sin embargo, esta visión no es completamente cierta y pensadores y filósofos de la ciencia nos han enseñado que no es así como a lo largo de la historia se ha construido el conocimiento científico.

Conocimiento científico y verdad no son lo mismo, mas que nos pese, aunque tienden a estar relacionados. El conocimiento científico está basado en observaciones, experimentos y evidencias; está continuamente en proceso de mejora, de cambio, de nuevos descubrimientos, etc. Es por esto que las conclusiones científicas son siempre provisionales. Cambian con nuevas evidencias o mejores explicaciones que van refutándolas, cambiándolas o mejorándolas con el paso de los años. Por su parte, la verdad puede ser entendida como una realidad objetiva que existe independientemente de que nosotros seamos capaces de descubrirla o comprenderla. Los filósofos han debatido durante años la naturaleza de la verdad y cómo podemos llegar a conocerla. La ciencia y el conocimiento científico intentan llegar a la verdad a través de métodos objetivos y rigurosos de observación y análisis. Sin embargo, puede que nunca alcancen a conocer la verdad.

¿Puede ser esto realmente así? La cuestión de si es razonable o no interpretar las teorías científicas basadas en la observación y el razonamiento como explicaciones reales y fieles del mundo tal y como es sigue siendo un tema de debate dentro de la filosofía científica. Por un lado, el “realismo científico” sostiene que las teorías científicas pueden describir la realidad de manera efectiva y deben ser interpretadas como descripciones verdaderas de la realidad. En nuestro caso concreto, esto implicaría que las teorías y prácticas existentes en el mundo de la podología que están basadas en la investigación y la evidencia científica reflejan de forma verdadera los procesos fisiopatológicos que ocurren en el pie. Sin embargo, el artículo de Larry Laudan en 1981(1) ejemplifica de forma precisa la visión contraria de esta idea, que se conoce como “metainducción pesimista”. Laudan explica a través de sucesos históricos de la historia de la ciencia como es un hecho objetivo que la inmensa mayoría de las teorías pasadas han mostrado ser reemplazadas por otras que parecen verdaderas y así sucesivamente a lo largo de los años, por lo que, de alguna manera, las actuales serán falsas en el futuro. Un ejemplo clásico de este concepto de la metainducción pesimista es la teoría geocéntrica de Ptolomeo, que situaba a la tierra en el centro del universo, y a los astros, incluido el sol, girando alrededor de ella. Esta teoría fue la visión del universo predominante en muchas civilizaciones y se mantuvo como único modelo cierto hasta el Renacimiento en el siglo xvi, cuando fue reemplazado por la teoría de Copérnico, que situaba al sol en el centro del universo. A pesar de la concepción errónea de esta teoría, el modelo geocéntrico de Ptolomeo representaba y predecía con un grado de precisión muy satisfactoria los movimientos aparentes del sol, la luna y los cinco planetas que se conocían hasta entonces.

En el mundo de la Podología existen también múltiples ejemplos de este problema como el vivido en la concepción mecánica de la articulación mediotarsiana. Inicialmente, Manter en 1941(2) e Hicks en(3) describieron el comportamiento cinemático de esta articulación en torno a 2 ejes independientes: el eje oblicuo transversal tarsal que producía movimiento combinado en el plano sagital y transverso y el eje longitudinal transversal tarsal que producía movimiento en el plano frontal. Este concepto de funcionamiento de la articulación mediotarsiana ha sido la visión predominante del funcionamiento mecánico de esta articulación durante décadas. La idea de doble eje fue acogida y divulgada por Root y cols. (4,5) para describir el funcionamiento del pie con un increíble impacto de sus ideas en el desarrollo profesional de la podología (especialmente en el campo de la biomecánica y del tratamiento ortésico) a lo largo de décadas que todavía actualmente sigue presente. Sin embargo, investigaciones más recientes y con mejores medios tecnológicos acerca del comportamiento cinemático de esta articulación han mostrado que este modelo era incorrecto y no era una interpretación real del comportamiento de esta articulación en el pie. Van Langelaan primero, y posteriormente el grupo de Nester y cols. (6,7,8), han encontraron que ambas articulaciones, astragaloescafoidea y calcaneocuboidea, tienen ejes articulares que se mueven de forma constante en el espacio, independientes el uno del otro, durante los movimientos de pronación y supinación del pie. Estos autores destierran la idea de que existan 2 ejes simultáneos en la articulación mediotarsiana, ya que los mismos huesos no se podrían mover en 2 direcciones diferentes al mismo tiempo, ideas que son claramente explicadas y desarrolladas por Kevin Kirby(9).

Los autores partidarios del “realismo científico” han dado diversos argumentos para defender su postura, especialmente la idea del “no milagro”. Este concepto alude a la imposibilidad de explicar el éxito de la ciencia si no aceptamos como postulado que las teorías científicas son en cierto grado verdaderas. El éxito de la ciencia vendría a ser un indicador que nos permite sostener de forma razonable la idea de que las teorías científicas describen de forma más o menos perfecta la realidad. Esta es la única forma de conceptualizar que los descubrimientos científicos no son un milagro, sino que estaban ya ahí y han podido ser conocidos-descubiertos a través de la ciencia(10,11). Sin embargo, el argumento realmente convincente de la metainducción pesimista ha llevado a los partidarios del realismo científico a poner un punto de cautela al acercamiento a la realidad del conocimiento científico como de “en cierto grado” verdadero, “aproximadamente” verdadero, “parcialmente” verdadero, “verosímil”, etc.

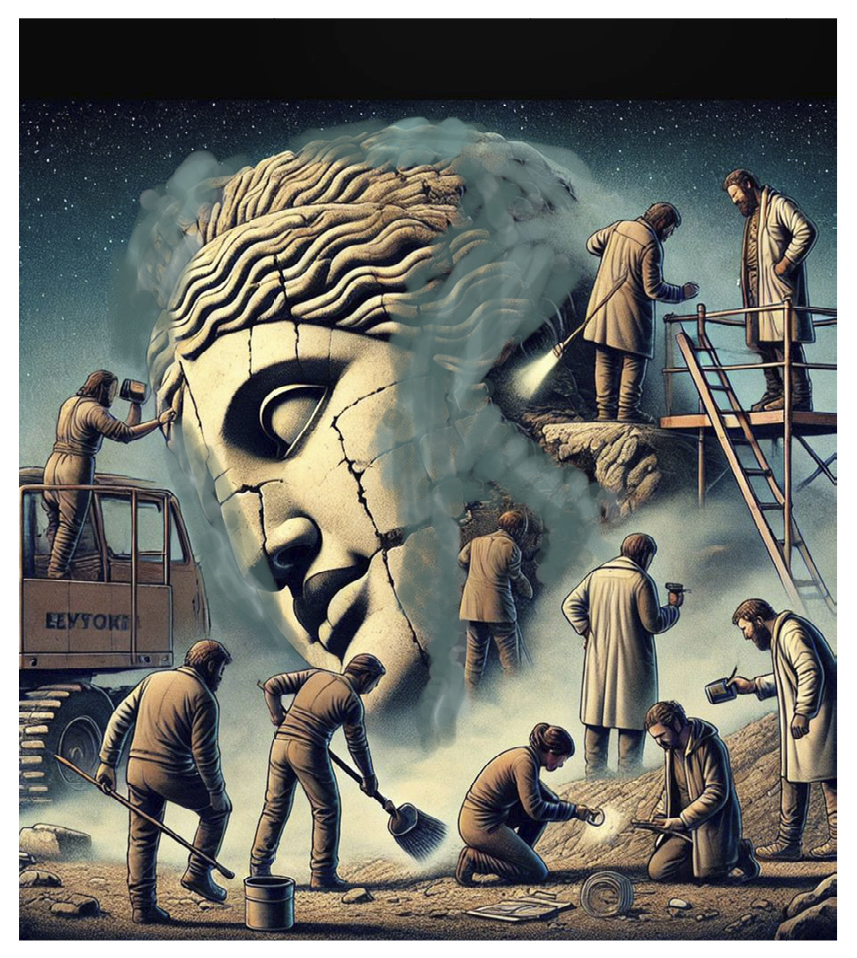

Ambos enfoques pueden tener un punto de acercamiento. Por un lado, podemos entender que existe una realidad a la que intentamos llegar por medio del conocimiento científico mediante estudios de observación y aplicando el método científico (en nuestro caso una realidad biológica y mecánica que explica los procesos fisiopatológicos que ocurren en el pie y tobillo); pero también es cierto que todas las teorías basadas en el conocimiento científico serán refutadas o modificadas con el paso de los años, lo que produce un acercamiento cada vez más progresivo a la verdad. Una imagen que ejemplifica este proceso sería la de una estatua gigante tapada por arena, piedras y otros restos que progresivamente los científicos van destapando. Hay zonas de la estatua descubiertas o a punto de descubrirse y hay zonas que están muy lejos de descubrirse todavía. Los trabajadores no saben cómo es la estatua ni por dónde tienen que avanzar, pero las teorías y su contrastación empírica van haciendo que se avancen de forma cada vez más progresiva a la estatua (Figura 1). Esta analogía nos haría entender cómo el conocimiento científico es “aproximadamente” verdadero, pero a la vez es incompleto e irá cambiando o modificando con el paso de los años.

Figura 1. Descubrimiento de estatua como ejemplo del proceso de creación de la ciencia. Imagen obtenida de OpenAI (2025).

En definitiva, dado el historial de teorías científicas que han sido refutadas a lo largo de la historia debemos, cuando menos, ser cautelosos al aceptar las teorías actuales en nuestro campo como definitivas o “totalmente verdaderas”. Este enfoque no significa que no debamos basar nuestros tratamientos en teorías validadas en la evidencia actual, ya que estas ideas y tratamientos han reemplazado a otros anteriores que explicaban peor el comportamiento biológico y mecánico del pie y eran menos eficaces. Sin embargo, sí que nos invita a los profesionales a adoptar un enfoque más crítico y reflexivo con las teorías y tratamientos que utilizamos actualmente, ya que probablemente serán reemplazados en el futuro por teorías y tratamientos más avanzados. Aunque pueda parecer desmotivador, esta postura fomenta la investigación continua y el desarrollo de nuevas técnicas que se ajusten mejor a la realidad que vamos conociendo.

Bibliografía

- Laudan L. A confutation of convergent realism. Philosophy Sci. 1981;48(1):19-49.

- Manter JT. Movements of the subtalar and transverse tarsal joints. Anat Rec. 1981;80(4):397-410.

- Hicks JH. The mechanics of the foot. I. The joints. J Anat. 1953;87(4):25-31.

- Root ML, Orión WP, Weed JH. Normal and Abnormal Function of the Foot. Los Angeles: Clinical Biomechanics Corp; 1977.

- Root ML, Orien WP, Weed JH. Biomechanical evaluation of the foot. Los Angeles: Clinical Biomechanics Corporation; 1971.

- Van Langelaan EJ. A kinematical analysis of the tarsal joints. Acta Orthop Scand. 1983;54(Suppl 204):135-229.

- Nester CJ, Findlow A, Bowker P. Scientific approach to the axis of rotation of the midtarsal joint. J Am Podiatr Med Assoc. 2001;91(2):68-73.

- Lundgren P, Nester C, Liu A, Arndt A, Jones R, Stacoff A, Wolf P, Lundberg A. Invasive in vivo measurement of rear-, mid- and forefoot motion during walking. Gait Posture. 2008;28(1):93-100.

- Kirby KA. How Long Will The Podiatric Myths Of The Midtarsal Joint Survive?. Podiatry Today; agosto de 2017. Disponible en: https://www.hmpgloballearningnetwork.com/site/podiatry/how-long-will-podiatric-myths-midtarsal-joint-survive?fbclid=IwY2xjawI2gz1leHRuA2FlbQIxMAABHahYxbd687_MHaZiCpvC2NXYElrwycO-8etqumuomUyDy1E2EbMAr5P2RA_aem_xD0A4uszqklaFDJosxni4A%252523comment-14249%2525255D

- Diéguez Lucena, A. Realismo Científico. Enciclopedia de Filosofía de la Sociedad Española de Filosofía Analítica; 2018. Disponible en: http://www.sefaweb.es/realismo-cientifico/

- Ureña López S. El argumento de la meta-inducción pesimista. Una revisión crítica. Boletín de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia. 2016;14-25.