10.20986/revesppod.2025.1711/2024

ORIGINAL

Tratamiento de la fasciopatía plantar con electrólisis percutánea intratisular. Revisión sistemática y metanálisis

Treatment of plantar fascitis with intratissue percutaneous electrolysis. Systematic review and metaanalisis

Ana M.ª Rayo Pérez1

Rafael Rayo Martín1

Francisco Javier Rodríguez Castillo1

Raquel García de la Peña1

1Departamento de Podología. Universidad de Sevilla, España

Resumen

Introducción: La fasciopatía plantar es una de las principales causas de dolor en la región del talón, siendo responsable de entre el 11 y el 15 % de las consultas relacionadas con dolor en el pie. En este contexto, más de un millón de personas buscan atención médica por dolor en el talón cada año, y hasta el 80 % de estos casos son diagnosticados con fasciopatía plantar.

Material y método: Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en las principales bases de datos científicas, siguiendo una estrategia estandarizada de revisión sistemática y metanálisis. Se incluyeron estudios que evaluaron el efecto de la electrólisis percutánea intratisular (EPI) en pacientes con fasciopatía plantar, comparando sus resultados con otras intervenciones terapéuticas o placebo.

Resultados: La revisión sistemática y el metanálisis sugieren que la EPI es una opción terapéutica efectiva para la fasciopatía plantar, mostrando beneficios significativos en la reducción del dolor y la mejora funcional a medio plazo. Los pacientes tratados con EPI reportaron ser asintomáticos al finalizar el tratamiento, destacando su efectividad en comparación con intervenciones convencionales. Además, se observó que su eficacia puede ser comparable a la observada en el tratamiento de tendinopatías como la tendinitis rotuliana, que comparten características histopatológicas similares con la fasciopatía plantar.

Conclusión: La EPI se presenta como una alternativa eficaz y segura para el tratamiento de la fasciopatía plantar, contribuyendo a la reducción del dolor y a la mejora funcional de los pacientes afectados. Estos hallazgos respaldan su uso en la práctica clínica como una opción válida para manejar esta condición común del pie.

Palabras clave: Fasciopatía plantar, electrólisis percutánea intratisular, tratamiento invasivo, fasciopatía

Abstract

Introduction: Plantar fasciitis is one of the leading causes of heel pain, accounting for between 11 % and 15 % of all foot-related pain consultations. In this context, over one million people seek medical attention for heel pain each year, with up to 80% of these cases diagnosed as plantar fasciitis.

Material and methods: A comprehensive search was conducted across major scientific databases, following a standardized systematic review and meta-analysis strategy. Studies evaluating the effects of Percutaneous Intratissue Electrolysis (EPI) on patients with plantar fasciitis were included, comparing its outcomes with other therapeutic interventions or placeb.

Results: The systematic review and meta-analysis suggest that EPI is an effective therapeutic option for plantar fasciitis, showing significant benefits in pain reduction and functional improvement in the medium term. Patients treated with EPI reported being asymptomatic at the end of the treatment, highlighting its effectiveness compared to conventional interventions. Furthermore, its efficacy appears to be comparable to that observed in the treatment of tendinopathies, such as patellar tendinitis, which share similar histopathological features with plantar fasciitis.

Conclusion: EPI emerges as an effective and safe alternative for the treatment of plantar fasciitis, contributing to pain reduction and functional improvement in affected patients. These findings support its use in clinical practice as a valid option for managing this common foot condition.

Keywords: Plantar fasciitis, percutaneous intratissue electrolysis, invasive treatment, fasciopathy

Correspondencia

Ana M.ª Rayo Pérez

anarayo43@gmail.com

Recibido: 09-10-2024

Aceptado: 08-12-2024

Introducción

La fasciopatía plantar (FP) es una de las patologías más prevalentes del pie, representando entre el 11 y el 15 % de las consultas profesionales relacionadas con dolor en esta región. Se estima que más de un millón de personas buscan atención médica anualmente por dolor en el talón, siendo diagnosticadas con fasciopatía plantar el 80 % de ellas. Afecta principalmente a personas entre los 40 y los 60 años, y es habitual en aproximadamente el 10 % de los atletas corredores(1,2,3).

Esta condición multifactorial puede clasificarse según factores anatómicos y biomecánicos. Los anatómicos incluyen pies planos, cavos, obesidad y acortamiento de la musculatura posterior; mientras que los biomecánicos abarcan pronación excesiva, dorsiflexión limitada del tobillo, debilidad de la musculatura flexora plantar y del pie intrínseco. Factores extrínsecos como caminar descalzo, el uso de calzado inapropiado o superficies duras también contribuyen al aumento de la tensión en la fascia plantar(4,5).

La FP se manifiesta como un dolor en el talón que aparece al cargar peso tras reposo prolongado, exacerbándose con la bipedestación prolongada o el caminar. Su diagnóstico se basa principalmente en la clínica, aunque herramientas de imagen como la ecografía, considerada el estándar de referencia, permiten identificar cambios estructurales, como el aumento del grosor fascial, y descartar otros diagnósticos diferenciales. Si bien se asocia inicialmente a un proceso inflamatorio, estudios histológicos indican que la FP implica un proceso degenerativo crónico (fasciosis), caracterizado por microtraumatismos repetidos que generan degeneración tisular sin inflamación activa(3,4,5).

El tratamiento conservador es la opción inicial en la FP, mostrando eficacia en el 80 % de los casos a lo largo de 12 meses. Incluye ortesis plantares, cuñas ortopédicas y calzado modificado, diseñados para sostener el arco longitudinal y reducir la tensión en la fascia plantar. Adicionalmente, se emplean terapias antinflamatorias (ultrasonido, hielo, reposo), técnicas manuales, estiramientos del tríceps sural y la fascia plantar, así como vendajes funcionales para alivio del dolor a corto plazo(5,6).

Entre las terapias físicas, destaca la EPI, una técnica mínimamente invasiva que utiliza corriente galvánica aplicada mediante una aguja de acupuntura. Este procedimiento genera una reacción electroquímica que promueve inflamación local controlada, fagocitosis y reparación del tejido dañado(7,8,9).

La EPI provoca una ablación electrolítica del tejido degenerado al inducir cambios en el pH del área tratada mediante la aplicación de corriente continua en un entorno salino. Esto desencadena una reacción química que fragmenta colágeno y sustancia mixoide degenerados. La técnica se ejecuta bajo guía ecográfica, lo que permite visualizar la aguja y evitar complicaciones como lesiones nerviosas o vasculares(8,9)Se emplea la técnica de retrotrazado, con tres intervenciones por zona afectada. Los parámetros de seguridad establecidos son corrientes de 2 a 4 mA, 20 voltios y una duración de 4 segundos, lo que garantiza un efecto terapéutico sin inducir efectos adversos. Durante la aplicación, la ecografía detecta imágenes hiperecoicas generadas por densidad gaseosa, confirmando la eficacia de la electrólisis en tiempo real(9,10,11).

Diversos estudios respaldan la EPI como una opción terapéutica eficaz y segura para la FP. En comparación con métodos tradicionales, como ortesis y estiramientos, la EPI muestra una resolución más rápida del dolor y mejora funcional en el mediano plazo(12,13). Además, su similitud con técnicas aplicadas en tendinopatías (por ejemplo, tendinitis rotuliana) refuerza su aplicabilidad en condiciones degenerativas crónicas(7,8,9).

Este artículo tiene como objetivo principal evaluar, por medio de un metanálisis, la eficacia y seguridad de la EPI en el tratamiento de la fasciopatía plantar. Entre los objetivos secundarios se incluye analizar la reducción del dolor en pacientes tratados con EPI en comparación con tratamientos convencionales o placebo y determinar el impacto del tratamiento con EPI en la mejora funcional del pie.

Material y métodos

Diseño del estudio

Este estudio se desarrolló bajo el diseño de revisión sistemática con un metanálisis subsecuente. La metodología siguió las pautas de la guía PRISMA para garantizar la transparencia y la reproducibilidad en la recopilación y análisis de los datos.

Búsqueda bibliográfica

Se realizó una exhaustiva búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos especializadas en ciencias de la salud: PubMed, Cochrane Library, Dialnet y Google Académico. Las palabras clave empleadas en la búsqueda fueron: “plantar fasciitis”, “fasciitis plantaris”, “heel pain”, “percutaneous electrolysis”, “intratissue percutaneous electrolysis” y “EPI”.

- Tras establecer las palabras clave, se elaboraron diversas estrategias de búsqueda que determinaron los siguientes resultados: (“plantar fascitis” OR “fasciitis plantaris”) AND (“percutaneous electrolysis” OR “intratissue percutaneous electrolysis” OR “electrolysis”).

- (“plantar fascitis” OR “fasciitis plantaris” OR “heel pain”) AND (“percutaneous electrolysis” OR “intratissue percutaneous electrolysis” OR “EPI” OR “electrolysis”).

- (“plantar fascitis” OR “fasciitis plantaris” OR “heel pain”) AND (“percutaneous electrolysis” OR “intratissue percutaneous electrolysis” OR “Epi” OR “electrolysis”) AND (randomized controlled trial OR clinical trial OR “controlled study”).

Criterios de inclusión y exclusión

Una vez definidas las bases de la búsqueda bibliográfica, se establecieron los criterios de inclusión y exclusión. Fueron incluidos en el estudio artículos en español y en inglés publicados desde 2014 hasta diciembre de 2024 de los siguientes tipos: ensayos clínicos aleatorizados (ECA), ensayos clínicos no aleatorizados, estudios cuasiexperimentales y estudios controlados cuyos sujetos de estudio fueran pacientes adultos (≥ 18 años) diagnosticados con fasciopatía plantar. Se excluyeron estudios observacionales sin grupo control, estudios en animales y casos clínicos o series de casos. Además, se excluyeron aquellos estudios con sujetos con comorbilidades que afecten al tratamiento (por ejemplo artritis reumatoide).

Selección de estudios

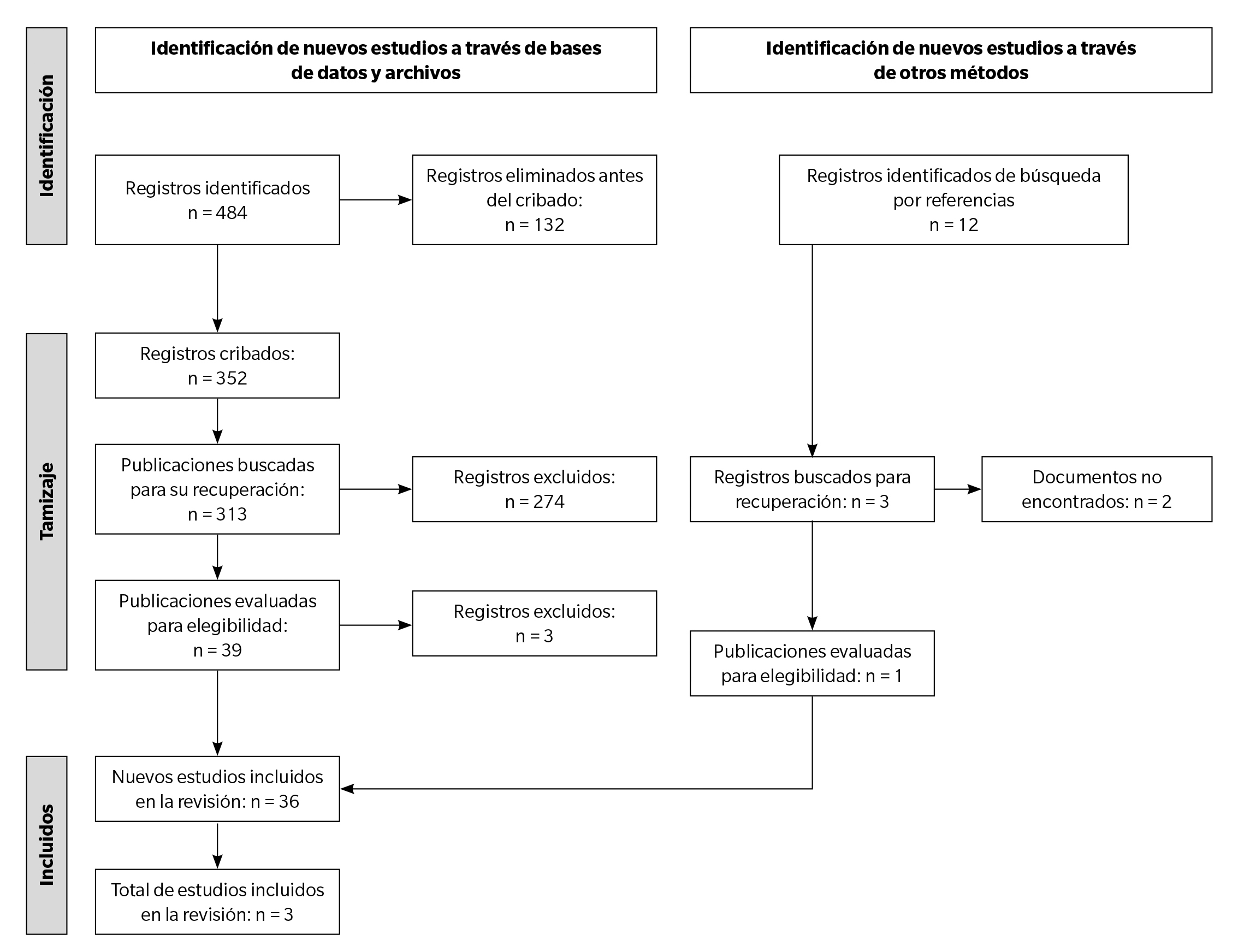

En primer lugar, el investigador principal (RGP) procedió a realizar la búsqueda bibliográfica siguiendo el protocolo previamente establecido y según la guía PRISMA. A continuación, dos revisores independientes (AMRP, FJRC) examinaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados para determinar su relevancia. Los artículos que pasaron el tamizaje inicial fueron evaluados a texto completo para verificar que cumplían con los criterios de inclusión. Finalmente, en caso de desacuerdo, un tercer revisor tomó la decisión final (Figura 1).

Figura 1. Flujograma.

Evaluación de la calidad de los estudios

La calidad metodológica de los estudios seleccionados se evaluó utilizando herramientas apropiadas Cochrane Risk of Bias Tool para los ensayos clínicos aleatorizados y MINORS (Methodological Index for Non-Randomized Studies) para los estudios no aleatorizados.

Extracción de los datos y análisis de los mismos

Se diseñó un formulario estandarizado para la extracción de datos, que contempló los siguientes ítems:

- Información general (autores, año, país, tipo de estudio).

- Características de los participantes: edad, sexo, tiempo de evolución de la fasciopatía plantar.

- Detalles de la intervención: tipo y protocolo de EPI, número de sesiones, duración del tratamiento.

- Comparador: tipo de tratamiento (placebo o activo).

- Resultados principales: reducción del dolor, mejora funcional, calidad de vida, eventos adversos.

- Seguimiento: tiempo de seguimiento, pérdidas al seguimiento.

Además, se llevó a cabo un metanálisis utilizando el software Review Manager versión 5.4 (RevMan). Se combinaron los resultados utilizando modelos de efectos aleatorios si se detecta heterogeneidad significativa (evaluada mediante el estadístico I²). Las diferencias de medias ponderadas (DMP) se utilizaron para los desenlaces continuos (como el dolor o la funcionalidad) y los riesgos relativos (RR) para los desenlaces dicotómicos (eventos adversos).

Se evaluó la robustez de los resultados excluyendo aquellos estudios de baja calidad o con alto riesgo de sesgo. La heterogeneidad entre los estudios se evaluó mediante el estadístico I² y la prueba de heterogeneidad de Cochran (Q). Se consideró que existía heterogeneidad significativa cuando el valor de I² superaba el 50 %.

Resultados

Se identificaron un total de 484 estudios de los cuales 39 fueron seleccionados tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión. Posteriormente, después de realizar una lectura crítica y evaluar la calidad metodológica de los estudios, se seleccionaron tres artículos para ser incluidos en la revisión sistemática y metanálisis.

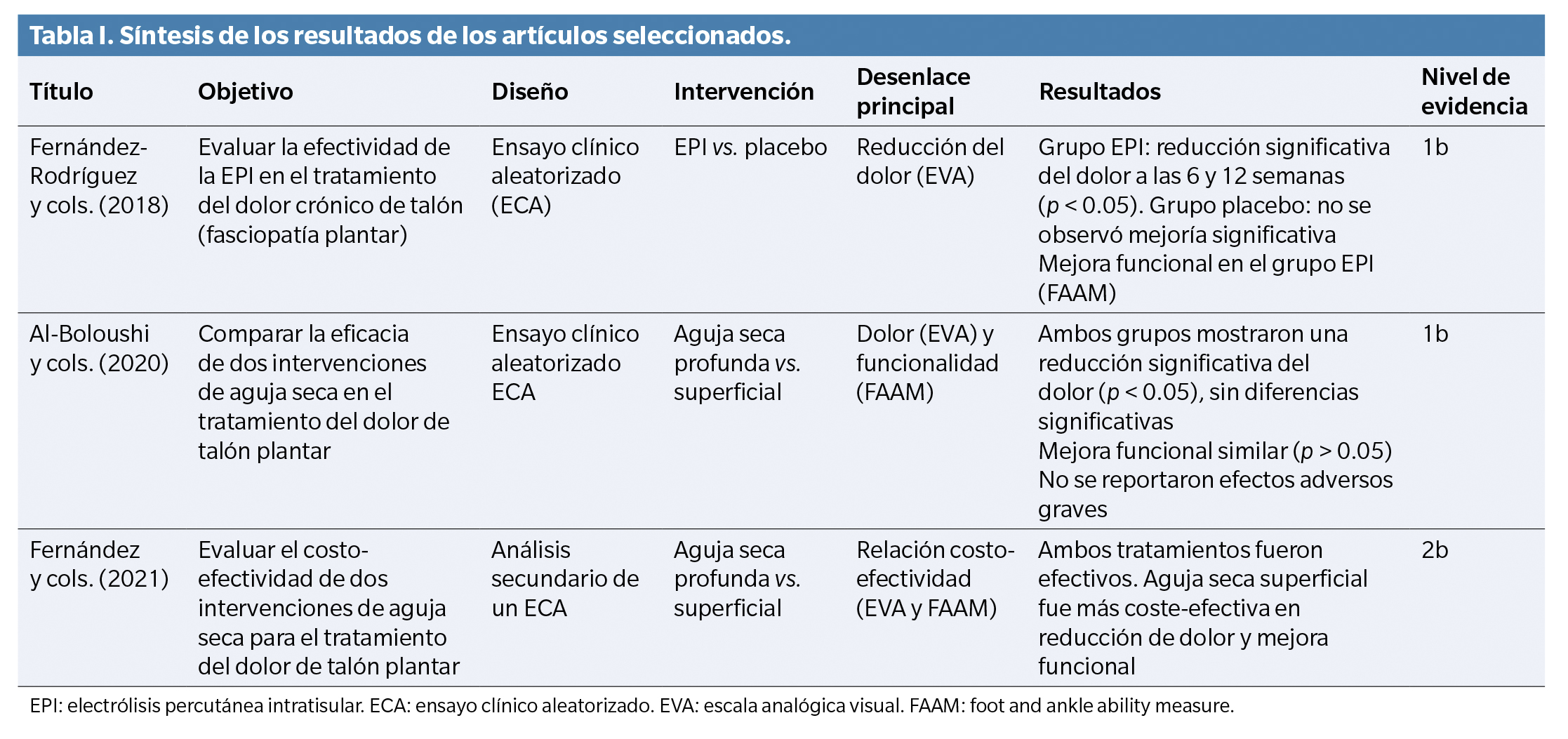

Los resultados detallados de la evaluación de la calidad de los estudios, así como los resultados de los análisis estadísticos vienen recogidos en la Tabla 1.

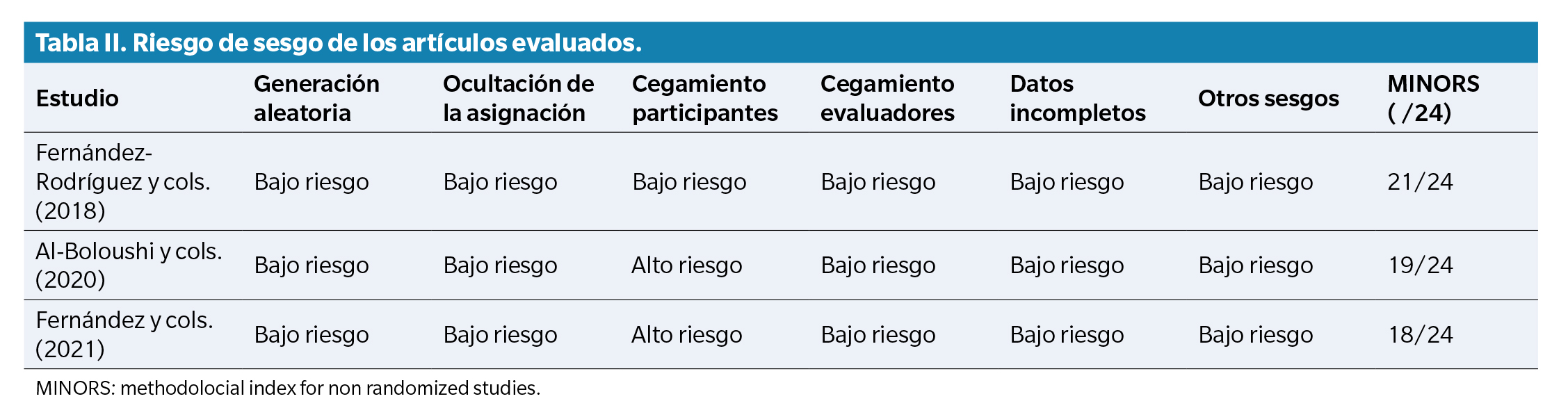

Se evaluó el riesgo de sesgo de los estudios seleccionados utilizando herramientas apropiadas para ensayos clínicos aleatorizados. Los resultados del análisis de sesgo para cada uno de los artículos se muestran en la Tabla 2. Todos los estudios presentaron un bajo riesgo de sesgo en la mayoría de los dominios evaluados. Sin embargo, se identificaron riesgos más altos en los aspectos de “cegamiento de los participantes” en el estudio de Al-Boloushi y cols.(14) y “cegamiento de los evaluadores” en el estudio de Fernández y cols. (15).

La calidad metodológica de los estudios seleccionados se evaluó utilizando la escala MINORS. La puntuación total de los estudios varió entre 18 y 21 puntos sobre un máximo de 24, lo que indica una calidad metodológica razonablemente alta, aunque con algunas limitaciones, especialmente en los estudios que no fueron completamente aleatorizados.

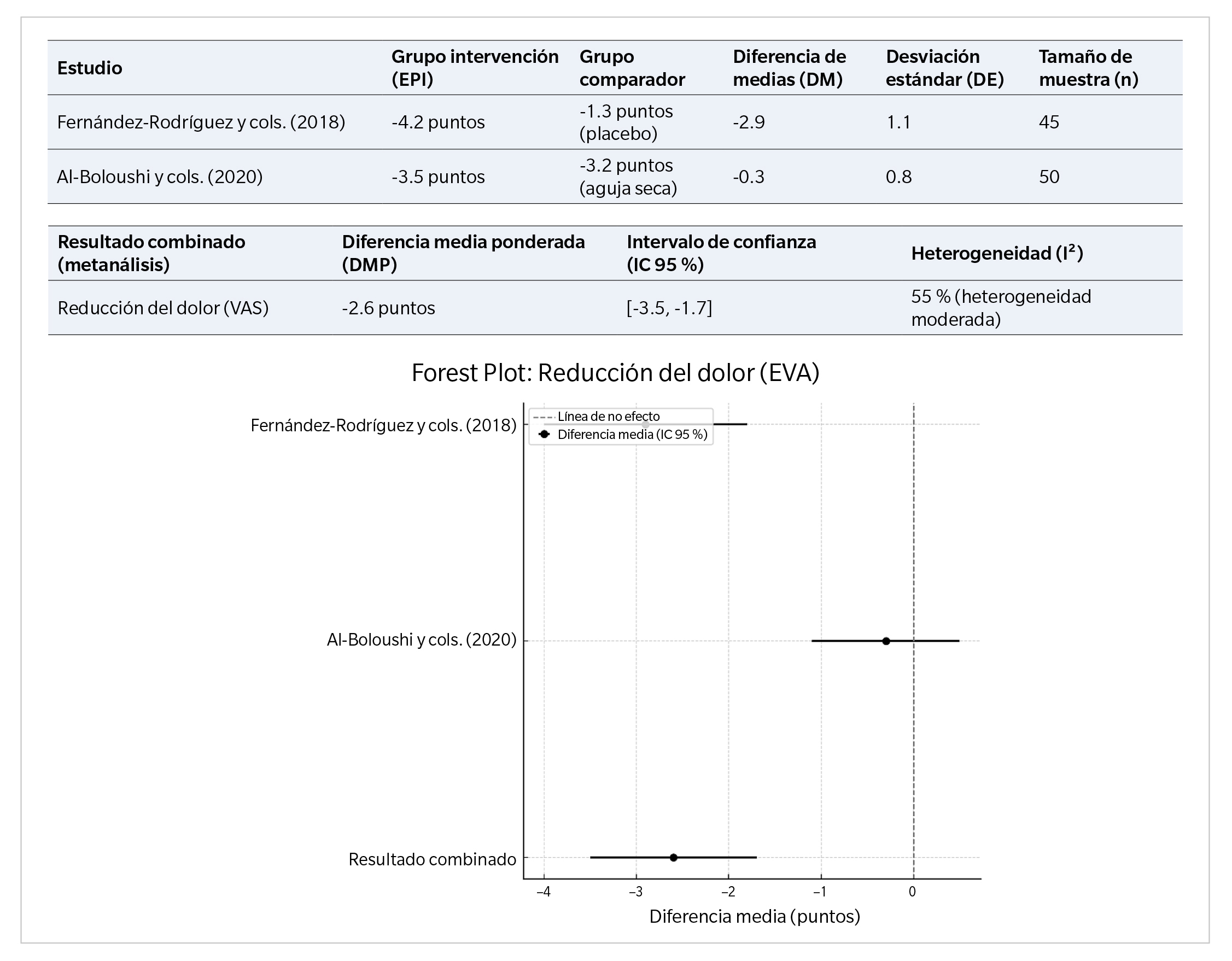

En cuanto a la reducción del dolor, se realizó un análisis de la diferencia media ponderada (DMP) entre los grupos de intervención y comparador. En la Figura 2 se presentan los resultados individuales de la diferencia de medias para la reducción del dolor en la escala analógica visual (EVA). El estudio de Fernández-Rodríguez y cols. (15) mostró una reducción media de 4.2 puntos en el grupo EPI frente a los 1.3 puntos en el grupo placebo, mientras que Al-Boloushi y cols. (15,16) reportaron una reducción de 3.5 puntos en el grupo EPI frente a los 3.2 puntos en el grupo de aguja seca superficial.

El metanálisis combinado de los tres estudios (Figura 2) mostró una diferencia media ponderada de -2.6 puntos en la escala EVA a favor de la intervención con EPI en comparación con placebo o aguja seca superficial. Los resultados fueron estadísticamente significativos, con un intervalo de confianza (IC 95 %) entre -3.5 y -1.7. Sin embargo, se detectó una heterogeneidad moderada entre los estudios (I² = 55 %), lo que indica que la variabilidad en los resultados podría estar influenciada por las diferencias en los protocolos de intervención y las características de las poblaciones estudiadas.

Figura 2. Análisis de la reducción del dolor en la escala visual analógica (EVA).

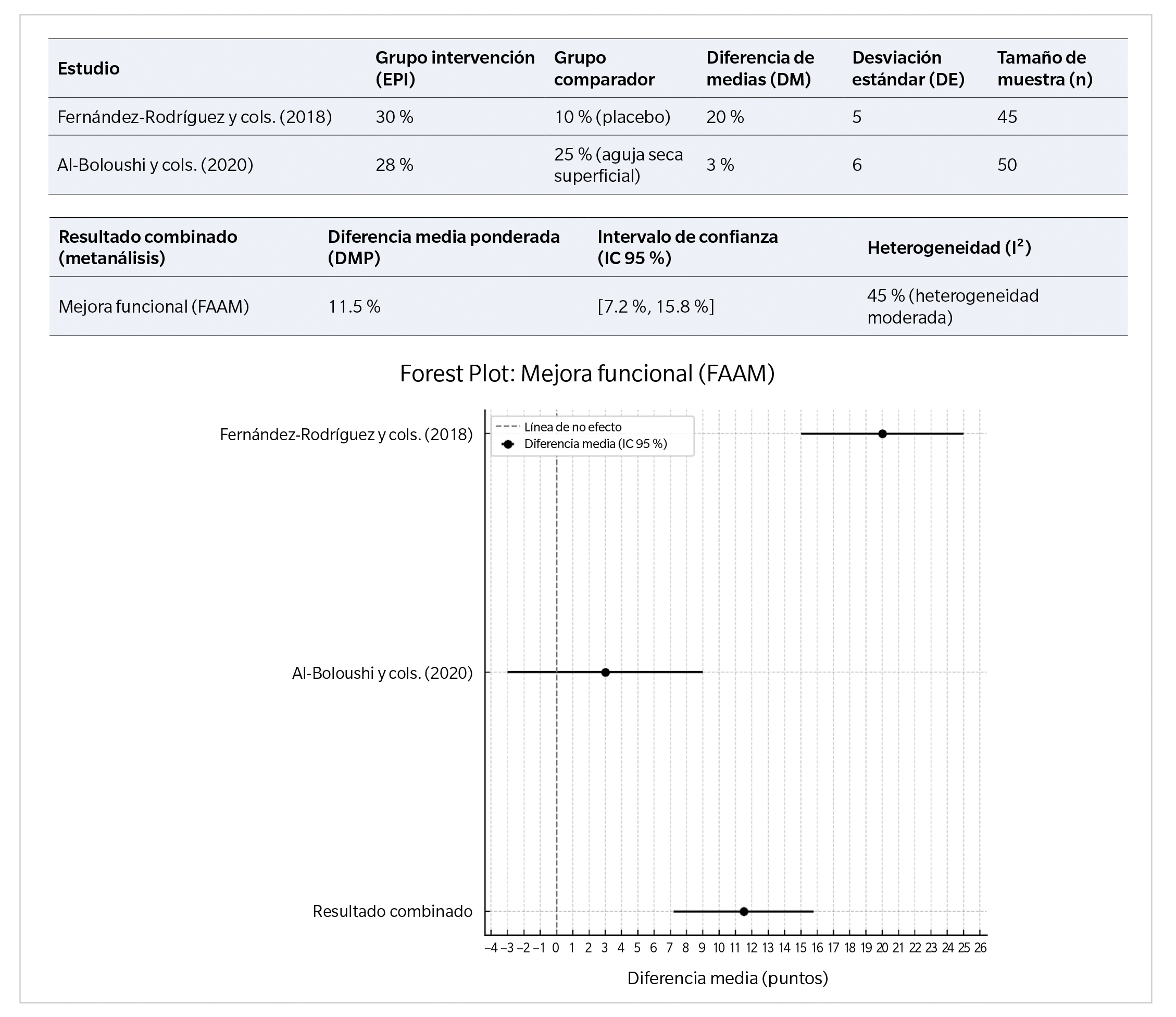

En cuanto a la mejora funcional, se evaluaron los cambios en el Foot and Ankle Ability Measure (FAAM). La Figura 3 presenta los resultados de la diferencia de medias entre los grupos de intervención y comparador. Fernández-Rodríguez y cols. reportaron una mejora funcional del 30 % en el grupo EPI, frente al 10 % en el grupo placebo, mientras que Al-Boloushi y cols. encontraron una mejora del 28 % en el grupo EPI frente al 25 % en el grupo de aguja seca superficial.

Figura 3. Análisis de la mejora funcional mediante Foot and Ankle Ability Measure (FAAM)

El metanálisis combinado de los estudios (Figura 3) mostró una diferencia media ponderada en la mejora funcional del 11.5 % a favor de la EPI en comparación con placebo o aguja seca superficial. Los resultados fueron también estadísticamente significativos, con un IC 95 % entre 7.2 % y 15.8 %. La heterogeneidad entre los estudios fue moderada (I² = 45 %), lo que sugiere que algunos factores, como el protocolo de tratamiento o las características de los pacientes, podrían haber influido en los resultados.

Discusión

En este estudio se revisaron un total de 484 artículos, de los cuales 39 fueron inicialmente seleccionados según los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Tras una evaluación crítica y un análisis de la calidad metodológica, se eligieron tres estudios para la inclusión en la revisión sistemática y metanálisis. Los estudios seleccionados mostraron una calidad metodológica razonablemente alta, con puntuaciones en la escala MINORS entre 18 y 21 sobre 24, y en su mayoría presentaron un bajo riesgo de sesgo en los dominios clave, aunque se identificaron limitaciones relacionadas con el cegamiento de los participantes y evaluadores.

En términos de los resultados obtenidos, el análisis combinado indicó que la EPI produjo una reducción significativa del dolor, con una diferencia media ponderada de -2.6 puntos en la EVA en comparación con placebo o aguja seca superficial. Además, se observó una mejora funcional significativa, con una diferencia media ponderada del 11.5 % en el Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) a favor de la EPI. Sin embargo, es importante destacar que la heterogeneidad moderada observada en ambos análisis (I² = 55 % en la reducción del dolor y I² = 45 % en la mejora funcional) sugiere que factores como las variaciones en los protocolos de intervención y las características de las poblaciones podrían haber influido en los resultados.

Siguiendo la línea de nuestro estudio, en los años 2018 y 2010, respectivamente, Iborra-Marcos y cols.(4) y Sánchez-Ibáñez y cols.(12) mostraron mejoras clínicas en sus estudios en cuanto al dolor (escala EVAd) o a la funcionalidad (escala EVAf) en la aplicación de EPI en la fasciopatía plantar. El primero de ellos, a diferencia del segundo, realizó un estudio comparativo en el cual, de los 64 sujetos participantes en el estudio, la mitad de los participantes fueron tratados con EPI y, a la otra mitad se les suministró una infiltración con corticoides.

En ambos estudios se aplicó el tratamiento EPI en la zona de inserción proximal de la fascia plantar. En el primer artículo, se incluyeron a participantes que no eran deportistas, los cuales algunos presentaban una fasciopatía plantar diagnosticada de 3 meses de evolución, considerando que este corto periodo de tiempo influiría de forma positiva a la recuperación más temprana de la patología, ya que se actuaba antes de que evolucionara a más. En el segundo de ellos, el sujeto participante fue un varón deportista que presentaba una fasciopatía plantar diagnosticada con un año de evolución, que no había sido tratada con un tratamiento conservador previamente(4,12).

Un dato esencial incluido en el estudio de Iborra-Marcos y cols.(4) es el tratamiento conservador previo, ya que indicaba la existencia de sujetos participantes que recibieron otros tratamientos antes de la suministración de EPI, lo que hace pensar que la obtención de resultados efectivos en el tratamiento de la fasciopatía plantar no tiene que depender exclusivamente de la aplicación del tratamiento de EPI.

Tanto unos autores como otros indicaron que en la primera sesión de EPI las dosis de corriente utilizadas fueron 3 mA. Iborra-Marcos y cols. mencionaron que una intensidad de 3 mA es suficiente para inducir la angiogénesis y reparar los tejidos de la fascia plantar(4). Sánchez-Ibáñez y cols. reportaron en su estudio un número de 10 sesiones de EPI, una sesión cada 5 días, siendo la duración del tratamiento de 2 meses desde la primera visita del sujeto hasta volverse asintomático. Por otra parte, Iborra-Marcos y cols. .(4) suministraron una corriente de 3 mA durante 5 segundos, repitiendo el tratamiento durante 7 días, y luego de nuevo, hasta 10 sesiones a intervalos semanales según fuera necesario. La media de sesiones proporcionadas a los participantes fue de 5.2 sesiones, incluso un sujeto requirió solo de 3 sesiones para volverse asintomático(12).

En cuanto a las ventajas, destaca el tiempo requerido para llegar al cese de la sintomatología de las patologías nombradas anteriormente. En los trabajos revisados los autores coinciden en que el tratamiento de EPI en fasciopatía plantar y tendinopatía rotuliana a medio plazo es eficaz, siendo una técnica excelente para combatir con estas patologías, ya que muestra resultados óptimos en relativamente poco tiempo. Además, como ventaja sobre el empleo de la EPI, se resalta que solo dos sujetos presentaron efectos adversos, en concreto episodios vasovagales, que recogieron en el estudio de Iborra-Marcos y cols., mientras tanto en los demás trabajos ningún sujeto presentó algún efecto adverso(4).

Por otra parte, los autores incluyen como inconvenientes en sus trabajos la falta de incluir un grupo ciego y el escaso número de sujetos en las muestras de los estudios. En el año 2015, Abat y cols., en su trabajo, indican que la EPI está contraindicada en sujetos que presentaban embarazo, prótesis de rodilla, osteosíntesis, enfermedad cardiaca, tumor maligno o coagulopatía. Además, cabe destacar la dificultad de desarrollar estudios con mayor número de sujetos, debido al impedimento que presentaban los sujetos para acudir a realizarse el tratamiento con EPI semanalmente(13). También se tiene presente el dolor asociado al empleo de la EPI, por lo que Garrido y cols. (9), en el año 2019, e Iborra-Marcos y cols. (4), en el año 2018, incluyen sujetos a los cuales se le administró anestesia antes de emplear la EPI, en zonas próximas a la lesión. Finalmente, se debe tener en cuenta que la combinación de la EPI con otro tipo de tratamiento repercute en la fiabilidad de los trabajos, a la hora de evaluar la EPI como tratamiento de primera elección.

La principal limitación se corresponde con el objetivo principal de esta revisión y metanálisis, llegando a ser el número de artículos científicos publicados sobre el tratamiento de fasciopatía plantar mediante EPI muy disminuido. Estos estudios presentan un número pequeño de sujetos participantes, lo que dificulta aún más a la hora de establecer unos resultados y conclusiones. Además del número escaso de estudios que han aplicado la EPI en sujetos con fasciopatía plantar, cabe destacar que los estudios encontrados incluyen un reducido número de sujetos participantes, que impiden también que los resultados sean más completos. Por otro lado, los estudios analizados son estudios prospectivos longitudinales que no presentan un grupo control, dato que influye negativamente en la fiabilidad de la técnica aplicada. Es por ello, que es necesario la realización de más estudios de investigación sobre el tratamiento de la fasciopatía plantar mediante la terapia EPI.

Una de las principales fortalezas de este estudio es que se trata de la primera revisión sistemática que incluye un metanálisis sobre la reducción del dolor y la mejora funcional asociada al tratamiento con EPI en pacientes con fasciopatía plantar. Además, se destacó la rigurosa selección de los artículos mediante criterios de inclusión y exclusión bien definidos, junto con la evaluación crítica de la calidad metodológica de los estudios incluidos.

En conclusión, los estudios incluidos en el presente trabajo muestran que la EPI podría ser una intervención efectiva para reducir el dolor y mejorar la funcionalidad en sujetos con fasciopatía plantar, en comparación con tratamientos placebo o de aguja seca superficial. La EPI destaca por su capacidad de generar una reducción del dolor clínicamente significativa y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, el riesgo de sesgo en algunos estudios, especialmente el cegamiento de los sujetos, debe ser considerado al interpretar los resultados.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Financiación

Ninguna.

Contribución de los autores

Concepción y diseño del estudio: AMRP.

Recogida de datos: AMRP.

Análisis e interpretación de los resultados: RRM, FJRC, RGP.

Creación, redacción y preparación del boceto inicial: FJRC.

Revisión final: RGP.

Bibliografía

- Cotchett M, Lennecke A, Medica VG, Whittaker GA, Bonanno DR. The association between pain catastrophising and kinesiophobia with pain and function in people with plantar heel pain. Foot (Edinb). 2017;32:8-14. DOI: 10.1016/j.foot.2017.03.003.

- Johnson RE, Haas K, Lindow K, Shields R. Plantar fasciitis: what is the diagnosis and treatment? Orthop Nurs. 2014;33(4):198-204. DOI: 10.1097/NOR.0000000000000063.

- Fernández-Rodríguez T, Fernández-Rolle Á, Truyols-Domínguez S, Benítez-Martínez JC, Casaña-Granell J. Prospective randomized trial of electrolysis for chronic plantar heel pain. Foot Ankle Int. 2018;39(9):1039-46. DOI: 10.1177/1071100718773998.

- Iborra-Marcos Á, Ramos-Álvarez JJ, Rodriguez-Fabián G, Del Castillo-González F, López-Román A, Polo-Portes C, et al. Intratissue percutaneous electrolysis vs corticosteroid infiltration for the treatment of plantar fasciosis. Foot Ankle Int. 2018;39(6):704-11. DOI: 10.1177/1071100718754421.

- Schwartz EN, Su J. Plantar fasciitis: a concise review. Perm J. 2014;18(1):e105-7. DOI: 10.7812/TPP/13-113.

- Martin RL, Davenport TE, Reischl SF, McPoil TG, Matheson JW, Wukich DK, et al. Heel pain-plantar fasciitis: revision 2014. J Orthop Sports Phys Ther. 2014;44(11):A1-33. DOI: 10.2519/jospt.2014.0303.

- Graham ME, Jawrani NT, Goel VK. Evaluating plantar fascia strain in hyperpronating cadaveric feet following an extra-osseous talotarsal stabilization procedure. J Foot Ankle Surg. 2011;50(6):682-6. DOI: 10.1053/j.jfas.2011.07.005.

- Sánchez-Ibáñez JM, Fernández ME. Ultrasound-guided EPI® technique and eccentric exercise, new treatment for Achilles and patellar tendinopathy focused on the region-specific of the tendon. Orthop Muscular Syst. 2015;4:1000200. DOI: 10.4172/2161-0533.1000200.

- Garrido V, Muñoz M, Ibáñez S. Effectiveness of electrolysis percutaneous intratissular (EPI®) in chronic insertional patellar tendinopathy. Trauma Fund MAPFRE. 2010;21:227-36.

- Sánchez-Ibáñez JM, Estévez M, Directores R, Ma D, Carmona P, Gil T. Evolución clínica en el tratamiento de la entesopatía rotuliana crónica mediante electro-estimulación percutánea ecodirigida. 2012;1-370.

- Sánchez-Ibáñez JM. Fisiopatología de la regeneración de los tejidos blandos. Madrid: McGraw Hill; 2005.

- Sánchez-Ibáñez J. Fasciopatía plantar: tratamiento regenerativo mediante electrólisis percutánea intratisular (EPI®). Rev Esp Podol Clin. 2010;2:22-9.

- Abat F, Vallés SL, Gelber PE, Polidori F, Stitik TP, García-Herreros S, et al. Mecanismos moleculares de reparación mediante la técnica Electrólisis Percutánea Intratisular en la tendinosis rotuliana. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2014;58(4):201-5. DOI: 10.1016/j.recot.2014.01.002.

- Al-Boloushi Z, Gómez-Trullén EM, Arian M, Fernández D, Herrero P, Bellosta-López P. Comparing two dry needling interventions for plantar heel pain: a randomised controlled trial. BMJ Open. 2020;10(8):e036245. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-038033.

- Fernández D, Al-Boloushi Z, Bellosta-López P, Herrero P, Gómez M, Calvo S. Cost-effectiveness of two dry needling interventions for plantar heel pain: a secondary analysis of an RCT. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(4):1777. DOI: 10.3390/ijerph18041777.

- Al-Boloushi Z, Gómez-Trullén EM, Bellosta-López P, López-Royo MP, Fernández D, Herrero P. Comparing two dry needling interventions for plantar heel pain: a protocol for a randomized controlled trial. J Orthop Surg Res. 2019;14(1):31. DOI: 10.1186/s13018-019-1066-4.